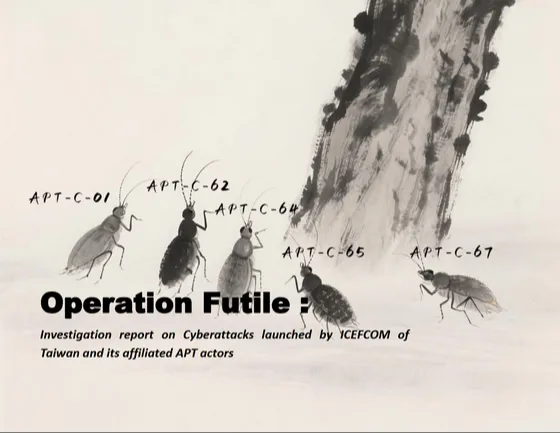

中国当局が、台湾がアメリカの支援を受けて複数のサイバー攻撃グループを組織し、自国を標的にしたとする報告書を公開し、波紋を呼んでいます。報告書では、台湾のハッカー活動が「高度な持続的脅威(APT)」として展開されていたとしながらも、その技術的水準を「大木を揺らそうとするアリ」になぞらえて、効果は限定的だったと揶揄しました。

📄報告書の内容:台湾の「ICEFCOM」によるAPT活動を糾弾

報告書の正式名称は「無駄作戦:台湾のICEFCOMとAPTアクターによるサイバー攻撃の調査報告書(Investigation Report on Cyberattacks launched by Taiwan ICEFCOM)」で、中国国家コンピュータウイルス緊急対応センターが発表しました。

同報告によれば、台湾国防部傘下の情報通信電子戦司令部(ICEFCOM)は、アメリカの支援を受けながら複数のAPTグループを指導しており、その目的は中国政府の外交政策・国防技術・先端産業に関する情報を盗み、米国などの「反中勢力」と連携してサイバー戦を展開することにあったとされています。

🕵️ 過去からの活動履歴と具体的な動き

中国側は2006年に、ICEFCOM傘下の一つとされる「APT-C-64」による初の攻撃を確認したと主張しています。さらに、このグループの一部メンバーは1980年代から台湾の独立運動に関与していたとされており、政治的動機を持ったハッキング活動として長年にわたって監視されていた模様です。

2025年5月には広州市公安局が、ICEFCOMによるサイバー攻撃に関与したとして、20人に逮捕状を発行したとも報じられています。

🐜「アリのような無力さ」?技術水準の低さを批判

中国当局は、報告書の中でICEFCOMが支援するAPTグループについて、「高度な技術や戦術を独自開発する能力に欠けており、公的リソースへの依存度が非常に高い」と断じました。

報告によれば、これらのグループは:

- 既知の脆弱性(ゼロデイではない)に依存

- 無料またはオープンソースのツールやコードを頻繁に使用

- 一般的に流通しているトロイの木馬や侵入テストツールに頼っている

とされ、「新しい脆弱性を発見・開発する能力は乏しい」との評価が下されました。

中国側はこの状況を比喩的に「大木を揺らすアリ」と形容し、台湾と米国によるサイバー攻撃の試みは実質的な成果を上げていないと強調しています。

🔍 背景にある地政学的緊張と情報戦の激化

この報告書は、中国と台湾、そしてアメリカをめぐる三者間のサイバー戦争の実態を浮き彫りにしています。特に、中国はここ数年、米国からのサイバー干渉や台湾との独立志向の高まりに対して警戒感を強めており、こうした「報告書による名指し」はその一環と見ることができます。

台湾側はこれまで、こうした中国当局の主張に対して公式なコメントを避けており、今後の国際的反応が注目されます。

また、アメリカの協力関与についても具体的な証拠は示されておらず、中国側の情報戦・世論戦の一端と見なす向きも少なくありません。

💬 中国当局の思惑と国際社会へのアピール

今回の報告書には、以下のようなメッセージ性が見て取れます:

- 中国のサイバーセキュリティ強化と自己防衛姿勢のアピール

- 台湾の国際的孤立を促すプロパガンダ的要素

- アメリカとの緊張をサイバー空間にも波及させる戦略

このように、報告書の発表は単なる技術的な告発にとどまらず、情報工作や外交戦略の一環としての意味合いも帯びていると考えられます。

✅ まとめ:国際社会はどう見るべきか?

中国による今回の報告書は、サイバー空間での「台湾・米国 vs 中国」という構図を改めて浮き彫りにしました。一方で、内容には政治的プロパガンダの色が強く、技術的根拠の妥当性や裏付けの精度には疑問も残ります。

**国家間のサイバー攻撃の情報は、常に複数の視点から検証する必要があります。**今後も、サイバーセキュリティや情報戦におけるニュースには注意を払いましょう。

🛡️ サイバー戦争は、ミサイルではなくキーボードで始まる時代。

真実を見極める力が、国際ニュースを読む私たちにも求められています。