🌊 深海生物と地球温暖化、思わぬつながりが明らかに

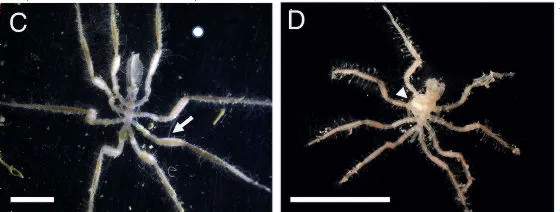

アメリカ西海岸の深海1000m超のメタン湧出帯で、新種のウミグモ(3種)が発見されました。このウミグモたちはなんと、メタンを栄養に変える細菌を自らの体に住まわせ、その細菌をエサにしているという前代未聞の生態を持っています。

🧪 発見されたウミグモとは?

- 🕷️ 新属名:セリコスラ属(Sericosura)

- 🔬 発見場所:アメリカ西海岸のメタン湧出帯3カ所(カリフォルニア~アラスカ)

- 📏 サイズ:わずか1cm前後

- 🚫 クラゲなどを捕らえるための牙や器官を持たず、捕食行動が見られない

🍽️ 細菌を“体の上で育てて食べる”?

このウミグモたちは、自分の外骨格上に棲みついたメチル栄養細菌(メタンやメタノールを炭素源とする微生物)を、まるで朝食の卵のように食べるという新しい「共生・捕食」関係にあります。

🔍 実験方法:

- メタンとCO₂に異なる炭素同位体を付けてウミグモに与える

- ウミグモ内でその炭素がどのように取り込まれるかを分析

💡 結果:

- 細菌がメタン由来の炭素を作り出す

- その炭素がウミグモの消化組織に取り込まれていた → 細菌をエサにしている証拠!

🧑🔬「まるで朝食のように、自分の体にいる微生物を食べているんです」

― シャナ・ゴフレディ氏(生物学者)

🔁 細菌は世代を超えて受け継がれる?

ウミグモのオスは、卵の入った卵嚢を最大20日間も体に抱えており、ふ化の際に細菌が子ウミグモへと受け継がれる可能性があるとのこと。

🟡 写真の黄色い矢印:オスの抱える卵を示す

🌍 細菌×ウミグモが地球温暖化に関係?

ゴフレディ氏は、このような深海微生物とウミグモの関係が、メタン(強力な温室効果ガス)の大気放出を防ぐ役割を果たしている可能性を指摘しています。

🌐「深海は遠くに思えるかもしれませんが、全ての生物は互いに繋がっています。たとえ小さな存在でも、地球環境に大きな影響を与えているのです」

🧬 専門家の声

🧫 ニコール・デュビリエ教授(マックス・プランク海洋微生物学研究所)

「ウミグモの体表は、細菌にとって理想的な住処。たとえ80%が食べられても、残り20%が再生・繁殖できれば、共生は成立します」

📝 まとめ:この発見が示すこと

- 🌌 深海には“太陽に頼らない”生命系が広がっている

- 🔄 微生物との共生関係は、従来の「捕食 vs 被捕食」モデルを超える

- 🌡️ 小さなウミグモも、地球のメタン循環に影響しているかもしれない

✨ 「深海のウミグモは、メタンを食べる微生物を“朝食”にしていた」

これからの気候変動研究や微生物生態学において、大きなヒントになりそうです。