「なぜ10代の若者は危険な行動をためらわないのか?」──この疑問に対し、最新の神経科学研究が脳の仕組みからその理由を解き明かしました。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の研究チームが、マウスを使った実験により、年齢によって「リスクに対する脳の反応」がどう変化するのかを明らかにしたのです。

🚀10代はなぜリスクを好むのか?

思春期の若者は、大人よりも危険を顧みず大胆な行動をとることがよくあります。これは単なる「若気の至り」ではなく、脳の発達段階に由来する生理的な現象であることがわかってきました。

研究チームは、10代のマウスと高齢マウスを使って以下のような実験を行いました。

🧪ビープ音 × エサ実験

- マウスにエサを与えている最中、「危険」を意味するビープ音を流す

- 若いマウスはビープ音が鳴ってもエサを食べ続ける

- 高齢マウスはビープ音が鳴るとすぐにエサから離れ、危険が去るのを待つ

この違いは、若いマウスがリスク(危険)よりも報酬(エサ)を優先していることを示しています。つまり、「危険だけどエサが食べたい」という思考が脳内で勝っているのです。

🔬脳のどこが違う?蛍光分子で神経活動を追跡

この実験では、マウスの脳に蛍光分子を注入し、神経活動をリアルタイムで観察しました。

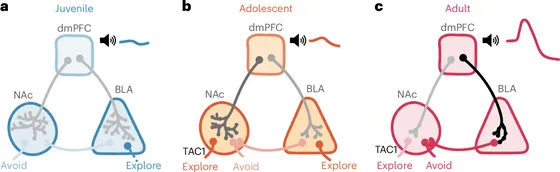

分析の結果、年齢とともに以下のような脳の変化が起きていることが判明しました。

| 脳の部位 | 役割 | 若い時 | 年を取ると… |

|---|---|---|---|

| 🧠背内側前頭前野(dmPFC) | 意思決定・危険察知 | リスクに鈍感 | リスクに敏感 |

| 🧠基底外側扁桃体(BLA) | 恐怖や痛みの記憶 | dmPFCと強く結びつく | 結びつきが減る |

| 🧠側坐核(NAc) | 嫌悪感や報酬処理 | 弱く結びつく | BLAとの結びつき強化 |

このように、若い脳では「危険を避ける神経回路」が未発達であり、リスク回避よりも報酬行動が優先されやすい構造になっているのです。

🧓年齢とともに慎重になるのは自然な変化

年齢を重ねると、脳のシナプス密度が徐々に低下し、同時に扁桃体と側坐核とのつながりが強化されます。

これにより、以下のような行動変化が起きます:

- ✅ 嫌悪感や警戒感に敏感になる

- ✅ リスクを避ける判断が早くなる

- ✅ 報酬より安全を選びやすくなる

つまり、「年をとると慎重になる」のは脳の自然な成熟の結果だというわけです。

続いて研究チームはマウスの脳に蛍光分子を注入し、これらの行動を支える生理機能を追跡しました。一般的に、蛍光分子が強く光るほど活発な神経活動が行われていることが示されます。分析の結果、老いるにつれてマウスの脳の背内側前頭前野(dmPFC)と呼ばれる部位がリスクに対して敏感に反応することが明らかになりました。また、体の他の部分の老化と同様に、dmPFCの変化も段階的に起こることが判明しています。研究チームによると、若い頃は恐怖や痛みの記憶をつかさどる基底外側扁桃体(BLA)が複雑に入り組んでいるため、リスク回避を犠牲にして行動するとのこと。しかし老化が進むにつれて徐々にシナプス密度が低下すると、BLAは嫌悪感などに関連する側坐核(NAc)との結びつきが強くなり、若い頃よりも積極的にリスクを回避するようになるそうです。

🧬人間にも同じことが言えるのか?

今回の研究はマウスを対象としたもので、人間にも同じ脳回路が存在するかどうかはまだ確定していません。とはいえ、若者のリスク志向が他の哺乳類にも共通して観察されることから、人間にも一定の共通性があると考えられています。

研究チームは「今後は人間を対象とした研究が必要」としながらも、今回の成果が思春期特有の行動の理解に一石を投じる発見であると強調しています。

📌研究チームのコメント

研究を主導した神経科学者カッサンドラ・クルーネ氏は、次のように述べています:

「今回の研究は、若者のリスク行動が“なぜ”起こるのかを、神経回路のレベルで初めて因果的に示したものです。これは教育やメンタルヘルス分野にとっても重要な知見です」

💬SNS時代の若者とリスク

現代の若者はスマートフォンやSNSを通じて刺激的な体験を日常的に追求しています。

この傾向は脳科学的にも説明がつきます:

- 📱 「いいね」や通知による報酬系の刺激

- 🧠 報酬優先の脳構造との親和性

- ⛔ 危険の軽視・衝動性の高さ

その結果、自己承認欲求を満たすための過激な行動や挑戦も珍しくありません。

🤔結論:若者の「リスク志向」は悪ではない

若者のリスク行動は、脳の未熟さゆえの“欠点”ではなく、成長のプロセスの一部です。

問題は、それをどう安全に乗り越えさせるか、大人がどう支えるかにあります。

🔹 教育現場ではリスク認識の教育を

🔹 親や大人は感情的に否定せず、共感的に接する

🔹 社会全体で「安全な失敗」の場を提供する

こうした視点が、若者の健全な成長と社会の安定につながるでしょう。

📌リスクを恐れない若者の脳は、未来を切り拓く原動力。

でもその「無謀さ」をどう活かすかは、社会全体の課題です。