近年、生成AIの活用が急速に拡大する中、AIによるコーディング支援ツールも続々と登場しています。Microsoftによれば、同社のソフトウェアコードの約30%がすでにAIによって生成されているとのこと。しかし、すべての現場でポジティブな成果が得られているわけではありません。

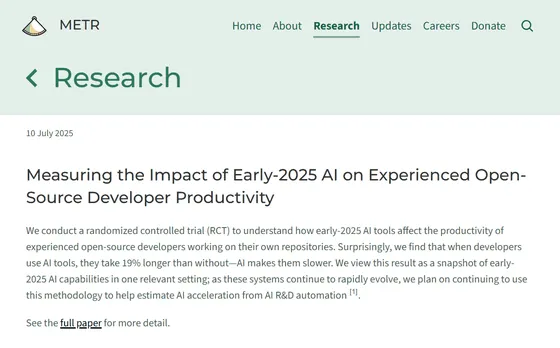

2025年春、AI評価の独立機関METRが行った厳密な実験により、AIツールを使うことでかえって生産性が19%も低下するという驚きの結果が明らかになりました。

🧪METRの実験:経験豊富な開発者×オープンソース×AIの実力検証

今回の調査では、中級〜上級の開発者16人を対象に、246種類のコーディングタスクを用意し、それぞれ**「AI使用可」「AI使用不可」にランダムで割り当てられました。使用されたAIツールは以下のような最新の高性能モデル**です:

- 🧠 Claude 3.5/3.7 Sonnet

- 💻 Cursor Pro(AI対応エディタ)

作業中は画面が録画され、タスク完了までにかかった時間やAIとのやりとりがすべて記録されました。その結果、AIを使ったタスクでは平均で19%も遅くなるという意外な事実が浮かび上がったのです。

📉なぜ生産性が落ちたのか?主な要因とは

METRは録画とインタビューをもとに、AIコーディングの生産性低下の原因を次のように特定しています。

1. 🔍AIコードの品質が不十分

AIによるコードは一見それらしく見えるものの、オープンソースプロジェクトのような厳格な品質基準を満たせないことが多く、結局多くの時間をレビューと修正に費やすことになります。

2. 🔁繰り返し再出力による時間浪費

一度の出力で目的のコードが得られることは稀で、何度もAIに指示→出力→確認→やり直しというループに陥る傾向が強いことが判明。

3. 📦出力コードの使われ方

Cursorが出力したコードのうち、実際に開発者が活用したのは約39%のみ。しかもその39%も、ほぼ全てが開発者による修正を受けてから採用されました。

📊作業内容の変化:AI使用時の“新たな無駄”とは

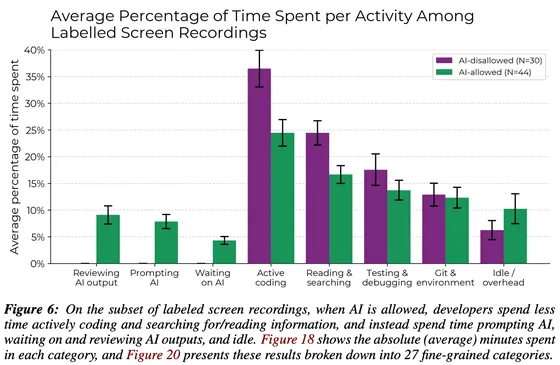

以下のグラフに基づき、AI使用時と非使用時の作業割合を比較すると:

| 作業内容 | AI使用時の特徴 |

|---|---|

| 🧠 AI出力の確認 | 作業全体の時間の大きな割合を占める |

| 💬 AIへの指示出し | コミュニケーションコストが増加 |

| ⏳ 出力待ち時間 | 意外にも長時間を費やす |

| 🧑💻 コード執筆 | 時間は短縮されるが、全体では効率ダウン |

つまり、AIによる支援の恩恵は「コードを書く時間」にはあるものの、それ以上に副次的な非効率作業が増えてしまうのです。

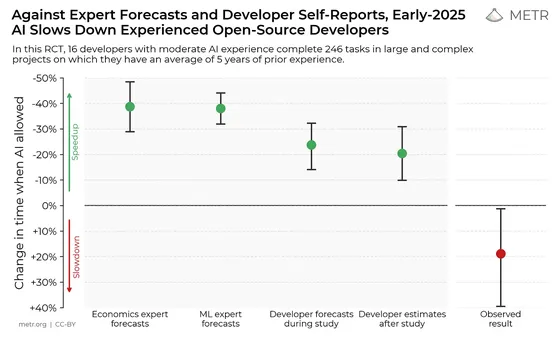

😓開発者はAIを「過大評価」していた?

さらに注目すべきは、開発者自身がAIの効果を過大評価していた点です。

- 調査前の予測:平均20〜24%の生産性向上

- 実際の結果:平均19%の生産性低下

これは、開発者の直感と現実が大きくズレていることを示すデータでもあります。

🗣️専門家の見解:「過信せず、現実を見よ」

元Writely創業者でありGoogleにも買収されたスティーブ・ニューマン氏は、この結果について以下のようにコメントしています。

「AIによる加速を感じる人は間違っている可能性がある。これはAIにとって難しい条件下での試験ではあるが、それでも無視できない。今後、改善は期待できるが、現状では楽観的な予想と大きく乖離している」

🧩調査から得られた教訓:AIは“魔法の杖”ではない

この実験から導き出されるのは、「AIコーディングツールは使い方を間違えれば逆効果になりうる」という事実です。

特に以下のような開発環境では、AIの導入は慎重に検討する必要があるでしょう。

- 高い品質が求められるオープンソース/プロダクション環境

- 経験豊富な開発者による繊細な調整が必要な場面

- 過度にAI依存してしまうマネジメント環境

✍️まとめ:今こそ「人とAIの最適な関係性」を考えるべき時

- 📉 AIツール使用により生産性が平均19%低下

- 🔁 繰り返し生成・レビュー・修正のループが原因

- 🤔 開発者の多くは実際以上に効果を感じていた

- 📚 今後の改善に期待しつつ、現状は過信NG

生成AIの進化は止まりませんが、「万能ではない」という前提で人間との最適な分担を見直す必要がある時期に差しかかっているのかもしれません。