手の震えや歩行のしづらさなどの運動障害を引き起こす「パーキンソン病」。

アルツハイマー病に次いで患者数が多い神経変性疾患として知られており、世界中で研究が進められています。

科学誌 Nature がYouTubeで公開した解説動画をもとに、パーキンソン病の仕組みと治療の現状についてまとめます。

👉 Understanding Parkinson’s disease – YouTube

📌 パーキンソン病とは?

- アルツハイマー病に次いで 2番目に多い神経変性疾患

- 主な症状は…

- 手足の震え(安静時振戦)

- 筋肉の硬直

- 動作が遅くなる(動作緩慢)

- 歩行困難

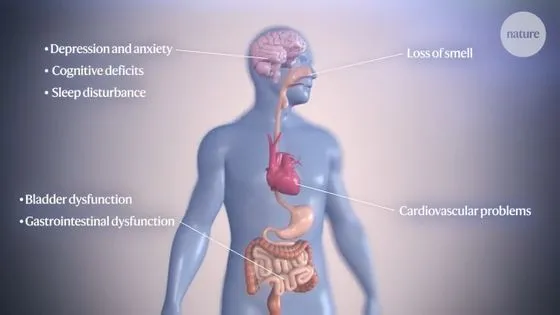

運動症状以外にも…

- 抑うつや不安

- 認知機能の低下

- 睡眠障害

- 嗅覚の喪失

- 消化器・膀胱機能の不調

- 心血管系の問題

👉 特徴的なのは、これらの非運動症状の一部が、運動障害の 発症前に現れる ことです。

パーキンソン病はアルツハイマー病に次いで2番目に多い神経変性疾患です。

最も顕著な症状には動作の緩慢さ、筋肉の硬直、安静時の震えなどがあります。

他にも抑うつ症状や不安、認知機能の低下、睡眠障害、嗅覚の喪失、膀胱(ぼうこう)や胃腸の機能障害、心血管系の問題など、運動障害以外の症状もあり、一部は運動障害が出る前に現れるとのこと。

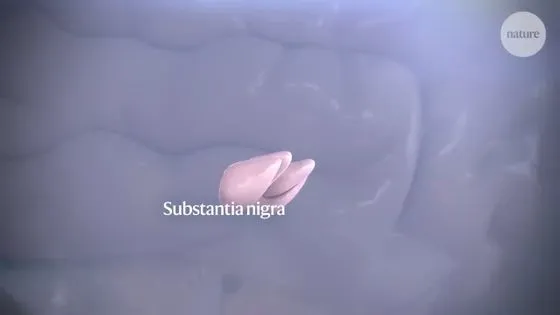

パーキンソン病は神経系の多くの領域とさまざまな種類の神経細胞に影響します。中でも注目されているのが、運動症状に関連している中脳の黒質緻密部と呼ばれる領域の神経細胞に対する影響です。

黒質緻密部は運動を促進するために重要な脳経路の一部を形成しています。パーキンソン病になると黒質のドーパミン神経細胞が徐々に死滅し、この経路の機能不全と特徴的な運動障害を引き起こすことがわかっています。

⚙️ 脳で起きていること

パーキンソン病では、中脳の「黒質緻密部」 という領域の神経細胞が大きな影響を受けます。

- 黒質の神経は「ドーパミン」を分泌

- ドーパミンが減少すると 運動の制御がうまくいかなくなる

- これが震えや歩行障害につながります

🧩 レビー小体と異常タンパク質

パーキンソン病の神経細胞では、レビー小体 と呼ばれるタンパク質の塊が確認されます。

- 主成分は α-シヌクレイン というタンパク質

- 誤った折りたたみ(異常構造)により神経にダメージを与える

- 本来なら「タンパク質分解システム」で除去されるはずが、処理しきれず蓄積

👉 これが神経細胞死を引き起こし、病気の進行に関与していると考えられています。

🔋 ミトコンドリアとの関係

- ミトコンドリアは細胞のエネルギー工場

- パーキンソン病患者ではこの働きが乱れ、損傷したミトコンドリアが蓄積

- 結果、細胞のエネルギー代謝が障害される

ミトコンドリアの機能低下は、神経細胞の寿命をさらに縮める要因とされています。

🛡️ グリア細胞と炎症反応

神経を支える「グリア細胞」も病気の進行に関与。

- ドーパミン神経が死滅すると、ミクログリアが反応

- 免疫反応が起こり、炎症性サイトカインを放出

- 周囲のアストロサイトも活性化し、さらなる神経障害を引き起こす

👉 炎症が悪循環を作り出し、病気を進行させる可能性があると考えられています。

💊 治療の現状と課題

- ドーパミン補充薬(例:L-ドーパ)で症状を軽減

→ ただし効果は時間とともに低下 - 脳深部刺激療法(DBS) により運動障害を緩和するケースも

- しかし… 神経変性そのものを遅らせる根本治療は未発見

研究が進む方向性としては…

- 誤ったタンパク質を除去

- ミトコンドリアの機能改善

- 神経炎症の抑制

が注目されています。

🔑 まとめ

- パーキンソン病は 神経細胞の死と異常タンパク質の蓄積 により進行する

- 運動症状だけでなく 精神面・消化器・嗅覚など多方面に影響

- 現在の治療は「症状を和らげる」ことが中心

- 将来的には タンパク質除去やミトコンドリア保護を狙う治療 が期待されている

⏩ まだ謎の多い病気ですが、研究の進展により「進行を止める治療」が現実になる日も近いかもしれません。