1. 酒はなぜ「百薬の長」と呼ばれてきたのか

お酒は古来より、人と人とをつなぎ、祝い事や儀式の場で欠かせない存在でした。

適量ならリラックス効果や気分の高揚をもたらし、会話が弾むことから「百薬の長」と呼ばれることもあります。

しかし、近年の科学的知見ではアルコールは健康被害のリスクが高い物質であり、「薬」というよりは「毒」に近い存在であることが明らかになっています。

2. アルコールの体内での働きと「酔い」の正体

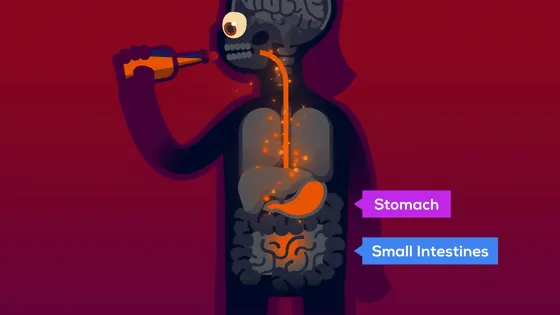

アルコールは酵母が糖を分解して生まれる物質で、飲むと胃や腸で吸収され、肝臓で分解されます。

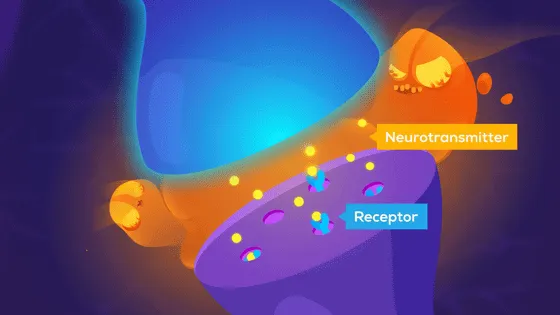

このとき、アルコールは神経の働きを抑えるGABAという物質の作用を強め、脳をリラックスさせます。

そのため幸福感や安心感が高まり、感情表現やコミュニケーションが活発になります。

しかし、この効果は同時に脳機能を鈍らせる作用でもあり、長期的には深刻なダメージを残します。

酒に含まれるアルコールは、基本的に酵母が糖を分解して変換してできたものです。

酒を飲むと、胃や腸でアルコール分が吸収されます。

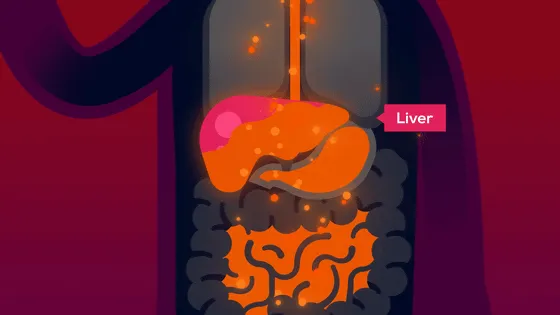

吸収されたアルコール分は肝臓で分解されます。

そして、アルコールは中枢神経系に対して抑制的に作用します。具体的には神経を落ち着かせる作用を持つGABAの作用を強めます。

そのため、アルコールを飲むと幸福感に包まれ、安らかな気持ちになります。泣いたり笑ったりと感情を他人に見せることをいとわなくなり、コミュニケーション能力も向上します。

3. アセトアルデヒドの毒性と脳へのダメージ

肝臓はアルコールをアセトアルデヒドという有害物質に分解し、それを酢酸に変えて体外へ排出します。

ところが、飲酒量が多すぎると分解が追いつかず、アセトアルデヒドが血流に乗って全身へ。

結果としてDNA損傷や細胞死を引き起こし、脳のニューロンが縮小・神経回路が切断されることもあります。

特に成長期の若者が飲酒すると、まるで「固まる前のセメントを砕く」ように脳の発達が阻害されます。

4. がん・肝臓病・脂肪肝などの健康リスク

WHOの統計では、毎年74万人が飲酒を原因とするがんを発症し、40万人が死亡しています。

アルコールは口腔がん、咽頭がん、食道がん、肝臓がんなどのリスクを高めるほか、脂肪肝や肝硬変の原因にもなります。

また、1日あたりの安全ラインはビール5%で330ml程度ですが、実際の平均飲酒量はこれを大きく超えるケースが多いのが現実です。

5. 飲酒による社会的リスクと事件・事故

アルコールはタバコやコカイン、大麻よりも依存性が高いとされ、社会問題の原因にもなっています。

- 飲酒運転による死亡者:年間15万人

- 飲酒が関係する犯罪件数:年間10万件

- 英国での飲酒運転事故:年間50万件

- 酔った状態での暴行事件:年間80万件

これらは単なる「健康の問題」ではなく、社会全体の安全を脅かす要因です。

6. 次世代に見られる飲酒離れの兆し

近年、Z世代では飲酒率が減少傾向にあります。

例えば、16〜17歳で「酒を飲んだことがある」と答えた割合は、1996年から20年間で25%減少。

背景にはSNSの普及や交友関係の変化があり、毎日友人と会う割合は40年間で48%減、異性とのデート経験も30%減となっています。

7. それでも酒が飲まれ続ける理由

- 歴史的に「祝い・交流の象徴」として定着

- 短期的な快楽とストレス解消効果

- 文化・経済(酒税・飲食産業)への依存

- 習慣化による心理的・身体的依存

これらが複合的に作用し、アルコールは有害性が知られていても社会から消えることはありません。

8. 健康的に生きるための選択肢

- 飲酒頻度を週1〜2回以下に抑える

- 1回の飲酒量を「安全ライン以下」に設定

- ノンアルコール飲料や発酵飲料への置き換え

- 若い世代への教育強化と社会的啓発

アルコールは「付き合い方」がすべて。

楽しむためではなく、依存を防ぐための知識を持つことが重要です。

まとめ

アルコールは何千年も人類と共に歩んできた一方で、現代医学の観点からは**「毒性の強い嗜好品」**であり、健康・社会・未来世代すべてに影響を与えます。

飲む自由はあっても、そのリスクを理解し、節度ある飲み方を選ぶことが、これからの時代の新しい「お酒との付き合い方」になるでしょう。