「骨折したら安静が第一」というのは、これまでの常識でした。しかし、近年の医療研究ではそれに一石を投じる驚くべき結果が報告されています。

足の骨折後、できる限り早く歩き始めることで、回復が早くなるというのです。

この記事では、複数の研究成果をもとに「早期の歩行」が骨折回復に与える影響をわかりやすく解説します。

🏥従来の治療法は“6週間安静”が基本だった

足首や脛などを骨折すると、通常はギプスで患部を固定し、6週間以上松葉づえで体重をかけない生活が推奨されます。

これは骨がきちんと接合するまで負荷をかけないことで、治癒を妨げないようにするためです。

しかし近年、こうした「完全安静」型の治療が筋肉や骨の回復にとって逆効果になりうるという指摘が強まっています。

💡骨には“適度な負荷”が必要不可欠

骨折が起きると、体内ではまず**カルス(仮骨)**という一時的な骨組織が作られます。その後、カルスは本来の骨へと置き換わっていきます。

英ロンドン大学のクリス・ブレザートン整形外科医によれば、

「適度な動きや負荷がカルス形成と骨再生を促す」

とのこと。逆にまったく負荷がかからないと、骨は再生信号を受け取りにくく、治癒が遅れる可能性があります。

🦿筋肉と骨は“使わないと急激に衰える”

ギプスによる長期固定は、筋肉や骨の著しい萎縮を招きます。

整形外科医アレックス・トロンペーター氏は次のように述べています。

「筋肉は使わなければ驚くほど早く萎縮する。再び筋力を取り戻すにはその何倍もの時間が必要です」

また、骨量についても同様で、負荷のない状態では骨密度が急激に減少することが分かっています。

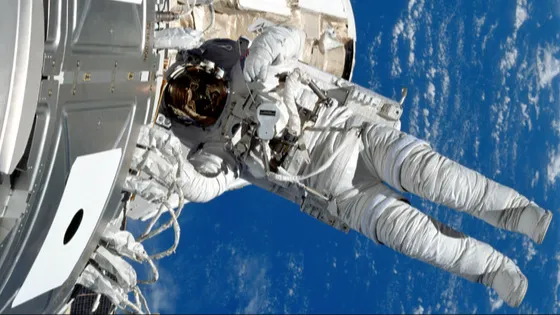

実際、宇宙飛行士は半年の宇宙滞在で20年分の骨量を失うことが明らかになっています。

🔬骨折から“2週間後”に歩行開始した群の方が回復が早かった

ロンドン大学が行った2024年の最新研究では、足首を骨折した480人の患者を以下の2つのグループに分けました:

- Aグループ:骨折から2週間後に歩行開始

- Bグループ:骨折から6週間までギプス固定

結果は明白でした:

- Aグループは骨折後6週間で機能回復

- Bグループは4カ月後にようやく回復

つまり、早く歩き始めた方が回復が2カ月も早かったのです。

🩻寝たきりは命に関わるリスクも

骨折による寝たきりは、以下のような深刻な合併症を招く可能性があります:

- 血栓のリスク増加(エコノミークラス症候群)

- 肺機能の低下による呼吸不全

- 精神的ストレスとうつ症状

- 食欲低下と栄養不足

2005年の研究では、股関節を骨折して寝たきりになった高齢者の約9%が30日以内に死亡。

**1年以内の死亡率は30%**にものぼりました。

✅早期歩行がもたらすメリットまとめ

| 観点 | メリット |

|---|---|

| 🦴 骨の治癒 | 適度な負荷で骨再生が促進される |

| 💪 筋肉の維持 | 筋萎縮を防ぎ、リハビリ時間短縮 |

| 🫁 合併症予防 | 血栓や肺炎、うつを防ぐ |

| ⏱️ 回復期間 | 平均して2カ月以上早まる可能性 |

※ただし、骨折の種類や状態によっては早期負荷が禁忌の場合もあります。必ず医師の指導を受けましょう。

🩺医師にも“早期歩行”の後押しが必要と指摘

ブレザートン教授は、次のように述べています:

「医師が“ギプスを早く外す”決断をするには科学的な裏付けが必要。

今回の研究結果が、医師たちにその自信を与える材料になることを願っています」

医療現場においても、「骨折=絶対安静」の常識が見直される時代に入ってきているのかもしれません。

🔚まとめ:骨折治療は“動く勇気”も大切

骨折したからといって、何週間も動かずにいるのは必ずしも正解ではありません。

適切な時期に、適切な負荷を与えることで、骨と筋肉はより早く、より強く再生されます。

もちろん自己判断は禁物ですが、医師と相談しながら早期リハビリの選択肢を検討することが、早期復帰への第一歩になるかもしれません。