― 打ち上げコスト 99 %カットの“ムーンソーラー”計画

地球―月間の物流コストは 1 kg=数百万円。

月面都市や長期探査基地を本気で造るなら、

エネルギー源すら現地調達しなければ採算が合いません。

ドイツ・ポツダム大学の研究チームが提案したのは、

月の砂=レゴリスを溶かして**“ムーンガラス”**を作り、

そこにペロブスカイト太陽電池を封入するという大胆な製造フローです。

🔬 論文:Device (Cell Press)

“Moon photovoltaics utilizing lunar regolith and halide perovskites”

1. なぜ月面でガラスを作るのか?

| 従来 | ムーンソーラー |

|---|---|

| 地球製ガラス+高効率セルを ロケットで輸送 | レゴリスを太陽光レーザーで融解→ガラス化 |

| ◎ 変換効率 30〜40 % ✕ 重く高価 | ◯ 変換効率 ~10 % ◎ 質量 0.6 %・コスト 1 % |

- 輸送重量 99.4 %減 → 発電量/打ち上げ質量は最大100倍

- レゴリス由来のムーンガラスは放射線で褐変しにくい=長寿命

2. 研究プロトタイプのポイント

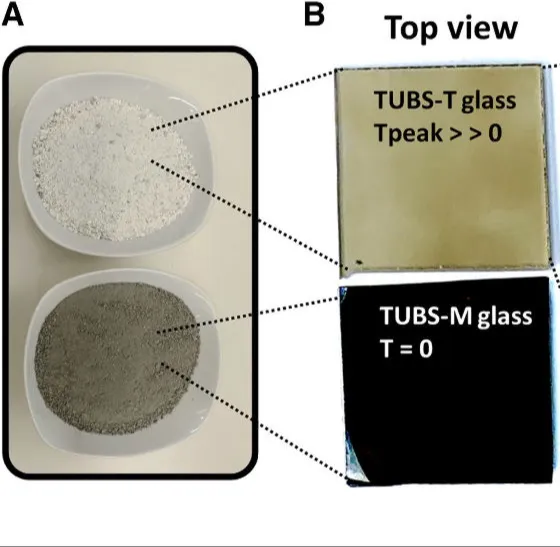

- レゴリス模擬粉末 (TUBS‑T/M)

- 高地・低地を再現した 2 種を用意

- 薄い色の TUBS‑T が最適

- 太陽光 2000 ℃ 集光炉で溶融 → ムーンガラス成形

- ペロブスカイト層をスロットダイ塗工

- 真空ラミネートで封止 = 厚みを最小化

👉 得られたセルモジュールの実変換効率 10 %

(月面大量生産でカバーできる想定)

3. 残る課題と検証ロードマップ

| 課題 | 実証プラン |

|---|---|

| 低重力・真空での溶融プロセス | 月面小型テスト炉をCLPS計画に搭載 |

| 溶剤の真空揮発 → ペロブスカイト劣化 | 無溶媒・蒸着プロセスを開発中 |

| 昼夜 300 ℃超の温度サイクル | 熱膨張マネジメント層を追加試験 |

| 電力ストレージ/送電網 | レゴリス由来固体電池・超伝導ケーブルと統合 |

4. 月面インフラ化で得られる長期メリット

- 🚀 打ち上げ枠を科学機器や食料に振り分け

- 🏗 ISRU (In‑situ Resource Utilization) の技術基盤確立

- 🤝 将来の火星・小惑星基地でも応用可能(レゴリスはどこにでも)

🔮 まとめ:薄利多売こそ月エネルギー戦略

「効率 10 %でも 10 倍並べればいい」

ペロブスカイト×ムーンガラスは“数で殴る”発想。

輸送コストを徹底的に削り、

発電・居住・資源採取が自己完結する月面エコシステムを目指します。

次のステップは実機を月へ――。

2020年代後半のCLPS/アルテミス計画での実証に期待が高まります。 🚀

💡 参考文献・リンク

- Device, 2025 “Moon photovoltaics utilizing lunar regolith and halide perovskites”

- EurekAlert! “Solar cells made of moon dust could power future space exploration”

- Space.com “Moon dust may help astronauts power sustainable lunar cities”